时间的馈赠与审美的重塑 -秒速5厘米读后感

放心阅读本文,这篇读后感不涉及任何情节泄露。

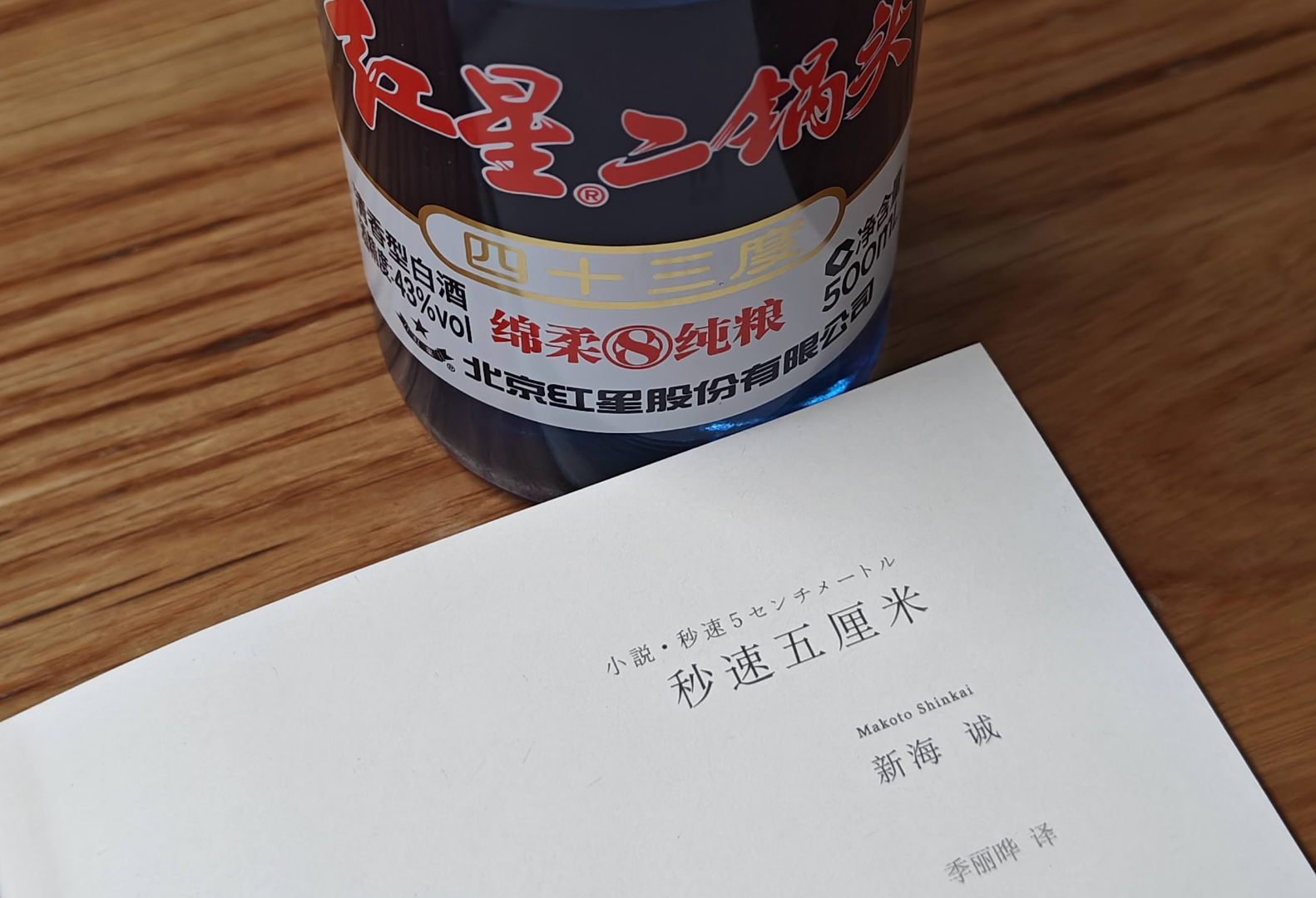

某日,为消磨晚上9-11的时光,下班时从公司书架抓了一本薄薄的小册子,拿它一是因为“秒速5厘米”这几个字之前有所耳闻,二是因为它足够薄,用它刷2025的读书KPI相对来说会容易一些。

看到书页中夹着一条熟悉的便签作为书签,书签大约在全书30页的位置,而书签露出书肩的位置已经褪色,按线索来看应该是2019年那个夏天某位学生的书,放在书架上快6年了竟然没有被人翻开过。

本以为,这会是一本平淡无奇的剧情小说,竟然没想到,读起来的体验是如此的玄妙。

伊豆的舞女

作为一个36岁的男人,13岁的男生的情感体验早已离我远去。但第一部分硬生生把我拉回到了十几岁的时候,倒不是说我自己回忆起了多少自己青葱岁月的蠢事,而是作者的那种细腻的对远野君内心细致入微的雕琢,硬生生的把我拉了进去,拉到了那个不顾一切的少年身上。

记得大学时,火过一阵川端康成,我也曾试图想成为一名文艺青年,从图书馆抓回来一本《伊豆的舞女》,饶有兴致的翻开,读完惺惺的合上,心里想说这样的故事有什么好看的,把一个骚柔的男性的内心世界如此展露,给人有一种项脊轩志“何竟日默默在此,大类女郎也?”的感叹。仿佛彼时内心世界的存在只为了对外部世界进行反应,大致理工类院校的理工直男都会如此吧。

然而,时隔多年,我捧起的明明是《秒速5厘米》,满脑子却都是《伊豆的舞女》。

《伊豆的舞女》没有变过,变得是我。是这些年的经历,阅读,生活经验,使我在体重增长了25kg后,内心的敏感度也增加了不少。开始能够理解内心世界的细腻与纯净了。

这两本书,交织在一起,一下子让我惊叹“文字”这样的符号体系,竟然可以把无奇不有的思维世界表达得如此充分。

活着

但是,阅读中不适的地方在于,过分美好和过分苦难都是一种矫揉造作。

就如同,年轻时我看《活着》,自然震撼于世间的无常与人性的坚韧。

这些年回想起来却产生了变化,再咂摸的时候,仿佛福贵被余华安排活着的理由就是要suffer,让他尝尽世间苦难。苦难一波又一波,一波比一波大,终于,我们一边感叹人性坚韧的同时,一边思考着下一波来虐福贵的会是什么。

福贵成了纯粹的苦难受体,这样的话,他便成了一个符号、一个象征,进而逐步神化失去了人格。于是,我们不再感动于福贵了,因为作为受难之神,他本该受难。

再回到《秒速》,对日本文化不熟,且不说远野君中的“远野”是否包含对远方的寄托,但就说第一部分中远野君内心的纯粹,真就有点如同福贵了。只不过,如果福贵是受难之神,那远野贵树就是纯净之神。那5秒/米的速度,不是樱花瓣落下的速度,而是他内心纯净值的度量衡。

神性来了,共情的味儿就淡了。

完。